随着近几年城区建设的推进,在工业化和城镇化加快发展的过程中,城市面积不断扩大,形成了失地农民这个特殊而且日益庞大的社会群体。农民因失地而面临的住房、就业、生活、保障诸多问题日趋明显,有的地方甚至发生上访或越级上访,出现社会不和谐因素。因此,深入了解失地农民生活情况,解决失地农民生活矛盾,成为我们党委和政府面临的重要经济和社会发展课题。作为立足服务“三农”的金融机构,红花岗联社十分关注失地农民的安置和生活情况,为切实解决失地农民遇到的生活保障问题,对失地农民面临的生活和生产困难,积极开展调研,采取了信贷支持创业、结对帮扶就业、培训提升技能和帮助实施养老保险等多种措施和办法。

一、红花岗区失地农民总体情况:

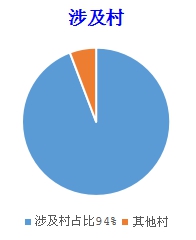

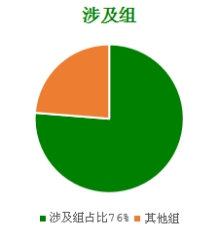

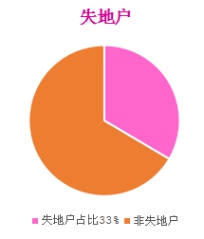

据有关部门统计,红花岗区辖52个行政村,失地农民涉及49个行政村,约占行政村的94%;共687个村民组,失地农民涉及524个组,约占村民组的76%;总农户63302户,涉及农户21200户,约占农民总数的33%,主要集中在海龙、巷口、深溪、金鼎、南关、忠庄、长征、新蒲等8个乡镇。

红花岗区失地农民占比情况

二、红花岗区失地农民基本现状和社会隐患

(一)就业难度大。失地农民总体教育的程度不高,多为中、小学文化,靠传统农业维系生活,没有专业技能。相对于同样没有土地的城市居民来说,失地农民就业难度偏大。

(二)收入不稳定。失地农民主要收入为征用补偿安置费和务工工资收入,部分失地农民土地征用补偿款主要用于安置时建房,所剩微乎其微,几年下来也几乎耗尽。据调查,近70%的失地农民收入偏低,且不够稳定,有的因病、子女教育投入等还处于相当贫困的状态。

(三)待遇难保障。失地农民面临着“居民身份、农民待遇”双重标准,办社保、低保、再就业优惠政策、子女就学等方面与城市居民存在较大差异。例如在住房拆迁中,他们是按“农拆”对待,拆迁价格相对城市居民住房要低得多,而购买住房时,却要与城市居民承担相同的房价。

(四)居住环境差。失地农民安置小区基础设施普遍较差,如深溪镇深溪村2010年征地搬迁后,安置小区出现脏、乱、差现象,污水横流,导致农民怨声载道。

大量的失地农民如果得不到合理的分流,必然成为社会的隐患。从了解的情况来看,主要存在几个不稳定因素:

一是失地农民居住环境差。由于收入不稳定,为了尽可能用房屋出租,增加收入,挤在狭小的空间生活,不同程度的存在安全隐患。

二是失地农民就业途径窄。往往从事简单体力工作,如拖运砂土、货物上下、个体运输等等,常常与企业发生矛盾,出现群体性事件。

三是失地农民因生活、土地补偿问题而上访的逐步增多。

四是在得到土地赔偿款后,没有正当的就业或理财渠道,部分失地农民沾染毒品、赌博成风,严重影响了基层社会治理。

三、红花岗联社采取的工作措施

红花岗联社党委立足于为农民提供服务、为政府排忧解难、为社会承担责任、为企业创造效益,对针对失地农民的金融服务工作高度重视,由联社党委书记亲自挂帅,成立失地农民金融服务工作领导小组,采取了一系列的工作措施。

(一)创新产品,灵活对接

在风险控制的前提下,设计特种产品对接特殊需求,解决失地农民创业融资问题。针对失地农民的资金需求特点,红花岗联社推出了“逸业贷”失地农民贷款,该产品具有三大特点:一是信贷用途广泛。在原有的农户信用贷款基础上,将信贷资金可支持的范围扩大到失地农民自办经济实体、租用土地从事农业生产、购建固定资产用于经营等创业、就业用途;二是授信额度上调。相比农户,失地农民创业的资金需求较大,“逸业贷”以有效支持保障为方向,调高授信额度,在确保风险可控的前提下采取多种担保方式,尽可能满足失地农户更高的要求;三是贷款利率优惠。我社在产品设计上始终执行最优惠的利率政策,更好地体现了农信社“支农、惠农、助发展”的经营宗旨,充分满足了大量农户就业、创业等实际需求。

在产品创新的基础上,红花岗联社为失地农民及时建立了信贷经济档案,并及时评级、及时授信;着重解决贷款难、贷款贵、抵押难、担保难的实际问题。截至2015年11月末,红花岗联社累计发放失地农民贷款4765笔,贷款金额39699.96万元。

(二)多措并举,紧密联系

红花岗联社根据失地农民和贫困户的实际情况,按照“无资金无技术的帮就业、有资金无门路的帮创业、已创业的带动就业”的原则制定和实施帮扶计划,具体来说:

1、加强村支两委协作。利用村支两委人熟、地熟的优势,我社基本撑握了失地农民、优秀创业人员、在外务工人员的情况,改善了信息不畅通问题。

2、提供就业培训。针对失地农民普遍存在年龄偏高、学历偏低、技能缺乏的问题,再就业困难。积极协调人社局、就业服务指导中心,根据当地就业岗位需求,有针对性地推出家政服务、园林养护等适合农民的培训,为失地农民就业提供保障。

3、金融服务进村寨。坚持“扶贫必扶智”的理念,充分利用“送金融服务进村寨活动”,传授金融知识、法律法规和我们掌握了解的种养殖技术及市场行情等,多途径做好基础工作,着力将失地农民与精准扶贫无缝对接,有效解决生产、就业问题。

4、实施“走出去”和“请进来”策略,拓宽失地农民就业渠道。

“走出去”:加强与村支两委协作,由各村推荐失地农民优秀创业人员名单,信用社审核确定“以点带面”,分村、分行业、分层次,走企业、到市场、进个体户了解情况,基本撑握了失地农民及创业人员在两城区及遵义市其他县份创业结构。通过了解后发现,失地农民外出创业具有带动性、上规模的特别多,特别是钢材、超市、批发类资金往来,资金缺口较大,从业人员较多,业务发展空间巨大。我们本着“农村市场寸土不让,城区市场寸地必争”的工作思路,以信用工程为切入点,加强信用社优农惠民政策、“方便、快捷”的信贷流程及点多面广的窗口服务等重点宣传,融入乡情亲情摆“龙门阵”、拉家常等方式拉近他们的距离,合理评估资产,真实统计经营流水,及时为其建立健全经济档案为主题,基本掌握与完善了信息不对称问题。

“请进来”: 红花岗联社鼓励基层社与政府沟通协作,通过将在外创业的优秀人员“请进来”。一是会议沟通,通过“政府搭平台、信用社唱戏”,召开失地农民优秀创业人员代表座谈会;二是乡情融通,借助村支两委人熟、情况熟的优势,通过他们推进、动员失地农民优秀创业人员回乡创业;三是亲情联通,在节假日通过短信问候、短信提示,联络感情;四是民心相通,经过当地客户向亲朋好友推介、说服;五是有效畅通,通过主动上门进行“一对一”服务交流,详细介绍信用社政策,了解在外创业人员的资金需求,并及时为其解决资金困难。

经过沟通,一些在外创业的失地农民回乡创业同时带动其他农民就业,例如在我社的主导下,2015年9月17日成功召开了“家乡月圆、共话发展”座谈会,在会上,优秀企业家代表与党委、政府签订了“反哺家乡促进就业”帮扶就业意向书,为失地农民、精准扶贫以及留守儿童父母回乡就业解决了后顾之忧。

(三)结合实际,分类指导

如何引导、帮助、支持失地农民创业、就业成为维护社会稳定、化解社会矛盾迫切而现实的问题。这不仅是各级党委政府不可推卸的责任,也是农信社服务地方发展应肩负的职责,红花岗联社为解决失地农民问题采取的具体做法:

一是小额信贷解需求。对从事种植规模小、有效信贷资金需求小的失地农民,采取推广农户小额信用贷款方式来满足他们的信贷资金需求,并结合其生产经营周期,灵活调整贷款授信额度、贷款期限、贷款利率。在贷款额度上,从1万元到20万元,甚至达到50万元;在授信方式上,采取“余额控制、周转使用、随用随贷、动态管理”的方式,规模较大的失地农民,适当提高授信额度;在贷款期限上,根据生产特点和生产周期合理确定贷款期限,并对符合条件的贷款展期和续贷;在贷款利率上,对涉农领域贷款合理确定贷款利率,最大限度让利于失地农民。

二是中型企业助发展。对具有一定规模的失地农民和企业、专业合作社等客户群体,红花岗联社主要通过联保贷款、公司+农户、专业合作社+农户等方式来满足其信贷服务需求。对资金需求量大的养殖大户,农信社主动帮扶引导,形成3-5户农户联合起来,签订联保协议,构成联保体。对经济实力强、社员信用好的专业合作社,由专业合作社牵头组织社员,由专业合作社为社员提供担保,成员之间互保,由农信社统一向社员发放贷款。这样,既满足了失地农民群体的有效信贷需求,又降低了农信社的贷款风险。

三是规模大户帮融资。对规模大户和龙头企业等客户群体等客户群体,采用动产抵押、担保公司贷款等灵活方式给予信贷支持。随着农业产业化进程的推进,部分先富起来的种植、养殖大户,因不能提供有效的抵押物获得更多的贷款支持,发展受到一定程度的制约,为解决这部分大户贷款难问题,红花岗联社主动与地方党委政府沟通协调,积极破解贷款难问题。如推出农户大额信用贷款、个体工商户综合授信贷款、定单质押贷款、担保公司贷款,积极探索解决工农业产业大户的融资渠道。通过担保方式创新,支持了一批种植、养殖、加工、销售的龙头企业,有效延伸了产业链条,推动了工农业产业向深层次发展。

四、支农惠农实现政府、农信社、失地农民多方“共赢”

在失地农民金融服务产品创新和推广之路上,我社深入实际、以真实有效的调研为支撑,全面均衡,探索出了一条特殊时期下政府、农信社、农民“和谐发展、稳定发展、共同发展”的“共赢之路”。

对政府,我社以最实际的行动,践行社会责任,以最方便、最快捷、最优惠的服务,体现了对失地农民的关爱。践行服务“三农”宗旨,及时转型、准确定位,以落实支持为根本,从理念、产品、服务、平台搭建等入手,将产品的创新与辖区生产、经营、发展的实际相结合,着力解决实际困难,切实帮助发展,依托现有产品体系融会贯通,成为“维护社区稳定、支持三农发展”的重要力量。

对农户,我社改“授之以鱼”为“授之以渔”,在建设发展的关键阶段,解决实际资金瓶颈和困难,支持创业;输入信息技术,扶贫扶智;为先富带动后富搭桥,助力就业。一系列为失地农民量身定做的工作措施,不仅扶持了一大批有胆识、有魄力、有技能的失地农民走上致富路,更改变了部分失地农民的传统观念,倡导诚信、鼓励奋斗,为社会和谐稳定起到极大推动作用。

对自身,我社在坚持省联社提出的市场定位不动摇的情况下,按照改革发展的要求,结合红花岗区建设的实际,提出了高举支持“三农”大旗,一边做好“三农”金融服务工作,一边发展城区业务的城乡业务统筹发展战略。紧紧围绕政府建设“宜居、宜业、宜游”“三宜”城市的发展机遇,积极调整经营思路,创新金融产品,改善服务环境,为红花岗区发展再做新贡献。截止11月末,红花岗联社存款达到106.41亿元,贷款64.13亿元,各项收入5.30亿元。

五、工作中遇到的困难:

一是资金缺口压力大。随着城市化进程的加快,失地农民会越来越多,这加大了的惠农资金缺口,使我社对农民的金融扶持无法形成可持续发展。

二是支农贷款成本高,盈利能力有限。由于主要向农户、私营、小微企业提供贷款,利润主要来源于利差收入,但“三农”贷款利率逐步降低,利差逐步缩小,直接影响了我社的盈利能力;同时,农信社产品、服务、技术创新方面相对落后,中间业务拓展较慢,收入增长渠道狭窄、后劲不足。

三是部分农户征地赔款未能流向农信社,削弱了同农民的天然联系。而赔款存入其他银行又不能向失地农民提供他们所需要的支农惠农金融服务,堵塞了农信社跟踪服务失地农民的渠道。