时光荏苒,岁月如梭,转眼间农信走过了六十多年的发展历程。六十年风云变化,六十年感恩同行。爷爷,父亲和我,一家三代人像接力赛一样用亲生经历见证了农信社从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程!

四十年前……

四十年前的信用社当时叫“信贷社”,爷爷就在这里工作,主动承担起为“一家一户”农民服务的神圣职责。每当回忆起信用社发展的点点滴滴,爷爷都会津津乐道的讲述着他经历的每一个阶段:信用社发展初期,那时候没有什么条件,信用社规模很小,工作环境艰苦,办公场所坐落在当地生产队的一个破屋子里,昏暗狭小的空间,一张木桌、一条凳子、一架算盘、几册账本、一个挎包、就是一家“信贷社”的全部,只有手工记账。那时候很困难,没有交通工具,没有自行车,更没有汽车,爷爷是靠步行背着挎包,顶风冒雪,走东村、串西屯。入股、存款、放贷、收息,金额大多是几元几角。爷爷的足迹踏遍了千家万户,汗水洒遍了村庄,经常是“晴天一身灰,雨天一身泥”,喝山沟溪水,吃农家粗饭,工作及生活的艰辛不言而喻。他将自已一生的精力奉献给他所挚爱的农信事业。爷爷告诉我:这就是当年农信人的“大挎包时代”。也正是特殊艰苦的环境下,铸就了农信人勤劳、朴实、正直、善良且甘于默默奉献的敬业精神,是激励几代人艰苦奋斗的精神财富,但欣慰的是,他们的工作得到了老百姓的爱戴,老百姓把他们当成自己的财神爷,每到一村,村民们都争着请他们到自己家里去吃饭,把他们当成贵宾招待,对他们很是敬重。这一切,在我幼小的心灵里潜移默化。我敬重爷爷,羡慕他的职业,向往着有朝一日也能从事金融事业。

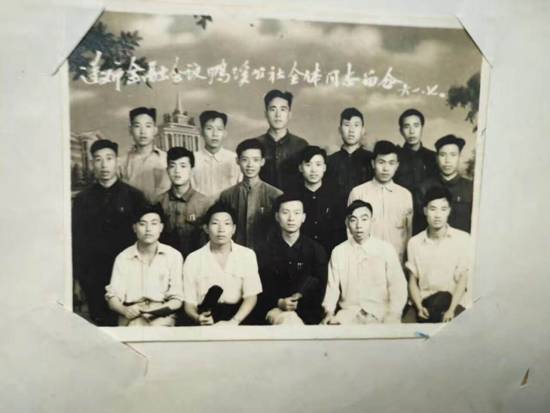

图片拍摄时间为1961年图中第二排左三是我的爷爷

图片拍摄时间为1984年

三十年前……

父亲在爷爷的熏陶下,接过了爷爷手中的“接力棒”,成为我们家的第二代农信人。在父亲多年的工作中,先后经历了信用社合作金融组织性质体制改革,与农行全面脱离了行政隶属关系等一次次历史变革……工作环境也在发生着变化,过去低矮的土房被宽敞的砖瓦房所代替,交通工具由步行被自行车所代替……

也正是那个时候,我也伴随着信用社一起成长。童年的记忆清晰的记得父亲工作经常早出晚归,几乎天亮的时候已经看不到父亲的踪影,家里的一切家务由母亲来承担,下班后烧菜做饭,照顾我们一家老小。母亲是个“热心肠”,同事邻里都很信任她,自然在动员存款方面大家也十分乐意帮忙,母亲每一次都是亲自上门服务,揽储成功时,就骑着自行车驼着我去父亲工作的信用社(那时还不是通存通兑,路途较远)。记得那高高的柜台,那时里面是不能轻易进去的,好奇的我经常踮起脚尖,扒着柜台往里望,母亲告诉我:“里面的工作人员是父亲的同事,见到叔叔阿姨要有礼貌。”每次来到信用社,叔叔阿姨都会热情的让我给大家背诗……

当我慢慢长大后,足以完全看到柜台真面目的时候,我被柜台里面一丝不苟、精神饱满的叔叔阿姨深深的震憾了,幼小的心灵充满着对这份工作的羡慕与向往,我暗自发誓,长大后我一定要来这个地方工作,由于工作强度大,工作时间长,生活没有规律,父亲最终积劳成疾,那一年,我正好当兵归来,在我上班的第三天,父亲倒在了岗位上,再也没有回来。

十年前……

在父亲去世的前一天,在病床上与癌症斗争着的父亲用笔写了12个字送给我“诚实守信、遵纪守法、爱岗敬业”,当我接过这幅字的瞬间,并不知道其中的深深含义,但却发现父亲眼睛湿润了。我说:“爸,你为什么流泪?”他说没有流泪,说到这的时候他的眼泪已流到了腮帮子上,这时父亲认真的叮嘱我,“孩子,好好工作!”,这简单不过的一句话激励了我的人生。也许对于他来讲终于见到我正式参加工作了,心里的那一块大石头终于落下了,父亲就这样安详的走了,我都没来得及给他讲讲上班第一天的收获,讲一讲和同事相处得如何,讲一讲我所感知的信合事业……那一刻我真真切切的体会到博大的父爱与父亲对他奋斗一生的农信事业,有着那样难以割舍的感情,这份感情来自惦记,这份惦记来自传承。十年多来,我见证了这个电子化时代的一次次跨越发展。从以前的手工借据到现在的“黔农e贷”,从以前厚重的贷款手工帐到想在的信贷系统……,我见证了我家三代人在信用社的历史,同时也是信用社电子化建设从无到有的历史进程,不正向人们印证和宣示了信合事业的飞速发展吗?

如今,我进入信用社工作已近十年,而曾经的信用社也改制成了今天的农商行,可谓弹指一挥间!我家三代人从事着同样的职业,共同见证了信用社从弱到强、从小到大的过程, 我们以行动与信合相生相伴,共同成长,若有可能,我的女儿我也希望未来能成为信合人。

因为,我们都深深爱上了信合事业。